Pilz des Monats November 2025 – Galliger Ritterling (Grüner Pfeffer-Ritterling, Tricholoma aestuans)

Nährstoffarme Wälder (Wiesen, Feuchtgebiete, …) sind heute überall auf dem Rückzug und vielerorts überhaupt nicht mehr zu finden. Gründe sind in erster Linie die Überdüngung des ganzen Ökosystems durch die „moderne“ „konventionelle“ Land-Bewirtschaftung, die als Haupt-Auslösefaktor für die langen Roten Listen bei Farn- und Blütenpflanzen und Pilzen (sowie indirekt auch neben den aus gleicher Quelle stammenden Pestiziden auch für die Insekten-Vielfalt) gelten darf, sozusagen assistiert durch die aus Verbrennung (v.a. Straßenverkehr) stammenden Stickoxide (NOx – man werfe einen Blick z.B. auf den VW-Skandal), die ebenfalls im Endeffekt als Nitrat im System ankommen. Zu den besonders gefährdeten Arten zählen zahlreiche Mykorrhizapilze, darunter einige Arten der Gattung Tricholoma (echte Ritterlinge), die auf nährstoffarme, meist saure Kiefernwälder als Standort angewiesen sind. In Mittelfranken gibt es noch Reste solcher Flechten-Kiefernwälder, wo neben Preisel- und Heidelbeeren sowie Nährstoffarmut liebenden Moosen (z.B. Dicranum polysetum – auf mehreren Fotos zu sehen) auch bodenbewohnende Flechten der Gattung Cladonia, sogenannte Rentierflechten (vgl. Foto 7), überlebt haben. Einen solchen Wald im Landkreis Roth (den genauen Ort wollen wir hier nicht angeben) suchen wir seit ein paar Jahren bei Gelegenheit auf, um auch einmal sehr seltene Arten wie z.B. den Sellerie-Ritterling (Tricholoma apium) oder den Riesen-Ritterling (T. colossus) sehen zu können. Letztere beide suchten wir dort bisher vergeblich, eine andere in der Roten Liste für Deutschland als „stark gefährdet“ gekennzeichnete Art stellen wir heute vor.

Der Gallige Ritterling oder Grüne Pfeffer-Ritterling hat einen schärflich-bitteren Geschmack und gilt unter anderem deshalb als Doppelgänger des klassischen Speisepilzes Grünling (Tricholoma equestre), der im gleichen Habitat (auch bei den vorgestellten Funden) gefunden wird. Der Grünling, in Pilz-Broschüren vor dem 2. Weltkrieg z.B. noch als eine von 20 gängigen Speisepilzen vorgestellt, ist heute einerseits selten geworden, andererseits wegen der Verursachung einer Rhabdomyolyse zum (potenziellen) Giftpilz mutiert, und insofern spielt (aus beiden Gründen) auch der Gallige Ritterling als Verwechslungspartner keine Rolle mehr.

|

|

|

|

|

|

|

G G |

| Galliger Ritterling (auch Grüner Pfeffer-Ritterling - Tricholoma aestuans) am 14.10.2025 in nährstoffarmem, saurem Kiefernforst (mit Heidel- und Preiselbeeren, Moosen wie Dicranum polysetum sowie bodenbewohnenden Cladonia-Arten) im Landkreis Roth (Mittelfranken), mehrfach und reichlich fruchtend, leg., det., Fotos Lothar Krieglsteiner |

Typisch für T. aestuans sind radial faserige bis angedrückt feinschuppige, nahezu aber glatte, oft mehr oder weniger spitz kegelige, seltener abgeflachte, (oliv)-gelblich bräunliche, im Alter auch rotbräunliche Hüte, eng stehende, blass gelblich-grüne Lamellen sowie ein oft langer, eher dünner Stiel mit weißem Fleisch, dazu (wie viele Ritterlings-Arten) ein Mehlgeruch sowie wie bereits erwähnt der bitter-scharfe Geschmack. Im Vergleich zum Grünling ist T. aestuans schmächtiger, hochhackiger und blasser gefärbt.

Pilz des Monats Oktober 2025 – Violettstielige Bischofsmütze (Gyromitra ambigua, neuerdings auch Paragyromitra ambigua)

Auf unserer diesjährigen Skandinavien-Fahrt gelang auch dieser schöne Fund – schön im durchaus wörtlichen Sinne. Man kann vielleicht durchaus sagen, dass Bischofsmützen (die meisten Leute denken vermutlich, es gäbe mit Gyromitra infula nur eine Art) allgemein schöne Pilze sind. Die optische Attraktiviät bekommt aber meiner Meinung nach einen weiteren Schub durch die bei dieser Art nicht immer, aber oft und typischer Weise violett(lich) gefärbten Stiele. Da dieser Merkmal beim einzigen von uns gefundenen Fruchtkörper überaus deutlich entwickelt war, erübrigte sich fast die Untersuchung der Sporen, die bei Gyromitra ambigua länger und zugespitzter, spindeliger sind als bei der mehr abgerundet-sporigen G. infula. Auch die Paraphysen von G. ambigua unterscheiden sich ein wenig von denen der G. infula, indem sie weniger deutlich und abrupt an der Spitze angeschwollen sind. Der Standort war ein über einem durch einen Gebirgsnadelwald liegender Kiefernstamm, der örtlich schon stark vermorscht war.

|

| Violettstielige Bischoffsmütze (Gyromitra ambigua, jetzt auch Paragyromitra ambigua) am 01.08.2025 bei Göljån s., Sörsjön, Lissåvallen (Schweden, Nationalpark Fulufjellet, 520 m NN, GPS: N61°34'5.08" E12°53'9.69"), in boreal-montanem, saurem Nadelmischwald, an über Bach liegendem, morschem Stamm von Waldkiefer (Pinus silvestris), an finalfauler Partie, 1 Fruchtkörper, leg., det. Katharina & Lothar Krieglsteiner, Fotos Lothar Krieglsteiner. Beachten Sie vor allem den deutlich violett gefärbten Stiel. |

|

| Violettstielige Bischoffsmütze (Gyromitra ambigua, jetzt auch Paragyromitra ambigua) am 01.08.2025 bei Göljån s., Sörsjön, Lissåvallen (Schweden, Nationalpark Fulufjellet, 520 m NN, GPS: N61°34'5.08" E12°53'9.69"), in boreal-montanem, saurem Nadelmischwald, an über Bach liegendem, morschem Stamm von Waldkiefer (Pinus silvestris), an finalfauler Partie, 1 Fruchtkörper, leg., det. Katharina & Lothar Krieglsteiner, Fotos Lothar Krieglsteiner - Beachten Sie die deutlich spindelförmigen Sporen mit großen Öltropfen sowie die an der Spitze deutlich, aber nicht abrupt angeschwollenen Paraphysen. |

In Deutschland gibt es für die in Skandinavien wohl nicht allzu seltene Art bisher offenbar keine Nachweise, zumindest gibt es keinen Eintrag auf pilze-deutschland. In Skandinavien ist die Art recht weit verbreitet (Verbreitungskarte beider Arten bei Harmaja 1969), wobei sich die Fundpunkte der G. infula im Süden häufen, die von G. ambigua weiter und gleichmäßiger nach Norden verteilt sind. Ferner erscheint G. ambigua trotz Wachstums in kälteren (nördlicheren, gebirgigeren) Regionen signifikant früher im Jahr als G. infula (phänologisches Diagramm bei Harmaja); unser Fund am 1. August ist selbst für G. ambigua am sozusagen frühesten Rand. Eine gewisse Abweichung zu den Angaben bei Harmaja betrifft nicht das Substrat (Pinus wird als typisch, wenn nicht obligatorisch für G. ambigua angegeben, während G. infula Picea bevorzugen soll), sondern den Wuchsort. Unser Fund gelang ja direkt auf morschem Holz, was für G. ambigua untypisch zu sein scheint (Harmaja: fast ausschließlich auf nackter sandiger Erde!), während G. infula (wie bei uns) häufiger auf morschem Holz vorkommen „darf“. Nun ja – ich denke, es kann hier trotzdem kein Zweifel an der Zuordnung zu G. ambigua herrschen.

Pilz des Monats September 2025 – Rötende Riesenkeule (Clavariadelphus helveticus)

Bei diesem schönen persönlichen Erstfund muss ich zugeben, dass ich den Fund fast nicht so wertgeschätzt hätte, wie er es verdient. Auf den ersten Blick hielt ich die ca. 10 Keulchen, die Katharina bei einer schönen Tour im Randbereich des schwedischen Nationalparks Fulufjellet entdeckte (ganz in der Nähe wuchs übrigens auch der Wohlriechende Korkstacheling Hydnellum suaveolens), für etwas entfärbte Fruchtkörper (es hatte kurz zuvor kräftig geregnet) der bei uns in Deutschland vor dem Verschwinden stehenden, insgesamt aber etwas häufigeren, zunächst mehr ockergelblich gefärbten Zungen-Keule (Zungen-Riesenkeule, Clavariadelphus ligula), die früher etwa im Schwäbischen Wald nicht allzu selten und teils in großen Platten über etliche Quadratmeter und mit Tausenden von Fruchkörpern vorkam (ich erinnere mich an solche Bilder als Teenager in den 1970er-Jahren, ein letzter spärlicher Wiederfund gelang am 22.10.2013, in Kärnten sah ich noch 2015 große Fruktifikationen). Nun – eine Gruppe Zungenkeulen glaubten wir also zunächst in Schweden gefunden zu haben und ich muss zugeben, dass ich die Probe nur mitnahm, weil ich Katharina „zu Hause“ noch die grünliche Reaktion mit Eisensulfat zeigen wollte, die den Arten dieser Gruppe eigen ist. Als wir die recht feuchten Pilze allerdings anschnitten, zeigte sich ein leichtes Röten, das später beim Trocknen an der Luft stärker hervorstach.

|

|

|

| Rötende Riesenkeule (Rötende Zungenkeule, Clavariadelphus helveticus) am 30.07.2025 bei Lissåvallen im Bereich Göljån-Nord am Eingang (knapp außerhalb) des Nationalparks Fulufjellet (Schweden, Dalarnas län, 499 m NN, GPS: N61°35'57.78" E12°52'11.38"), in bachbegleitendem, basenreichen Gehölz mit Birke und vor allem Fichte inmitten von sonst saurem Nadelwaldgebiet, gesellig, leg., det. Katharina & Lothar Krieglsteiner, Fotos Lothar Krieglsteiner - Beachten Sie die relativ blassen Fruchtkörper in der Tracht der Zungenkeule (C. ligula), das Röten des Fleisches im 2. Foto sowie (unten) die (graublau)-grüne Reaktion mit Eisensulfat (FeSO4) vor allem auf der Rinde, nur schwach im Fleisch. |

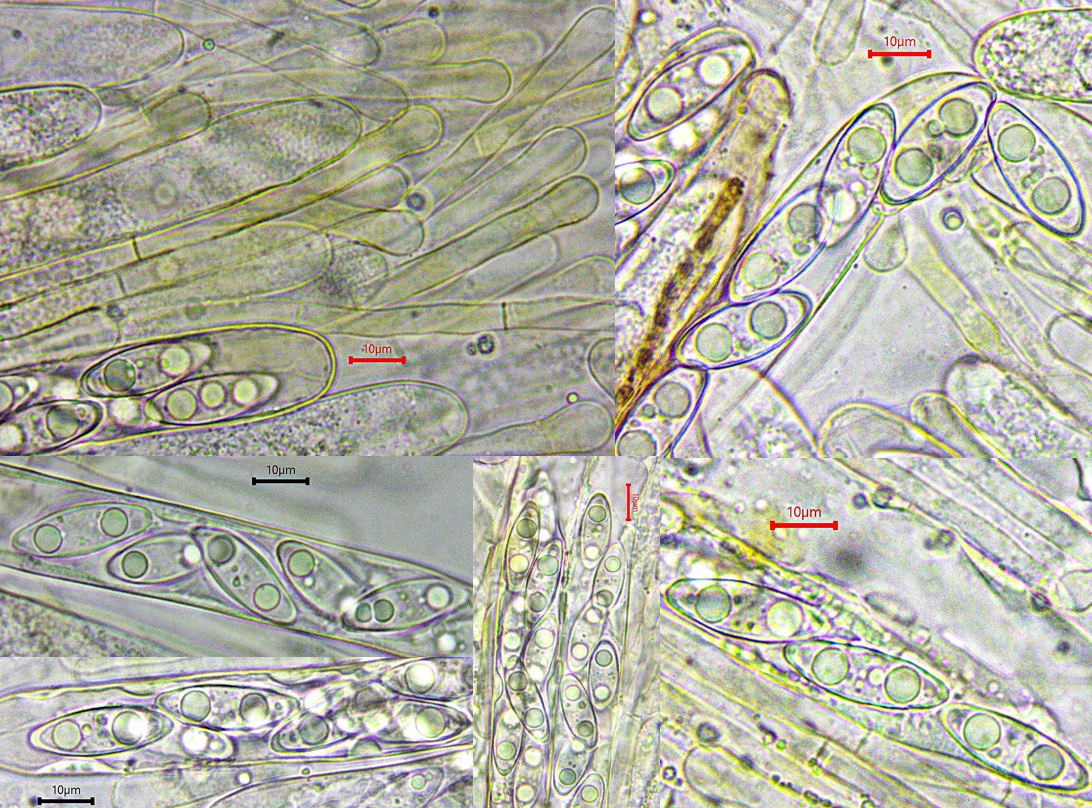

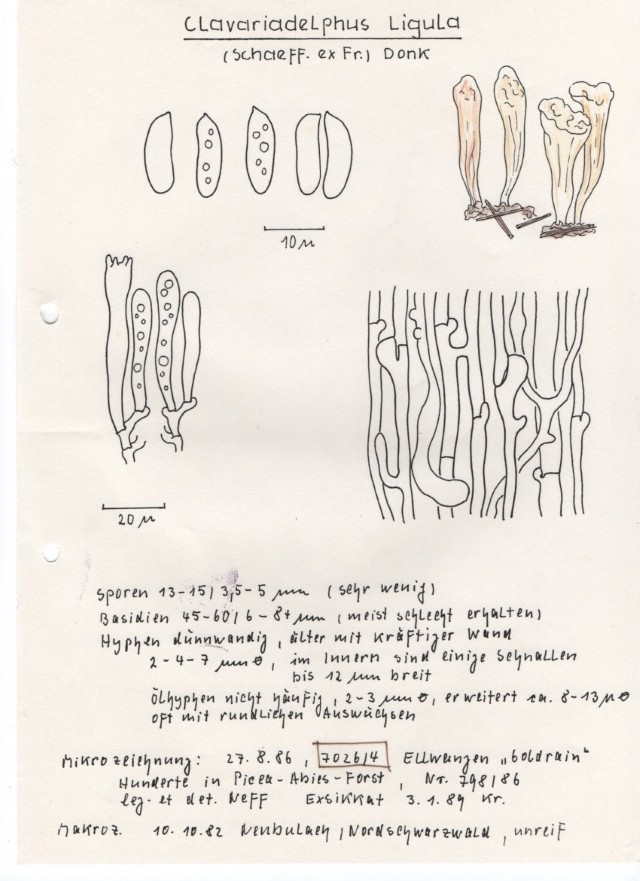

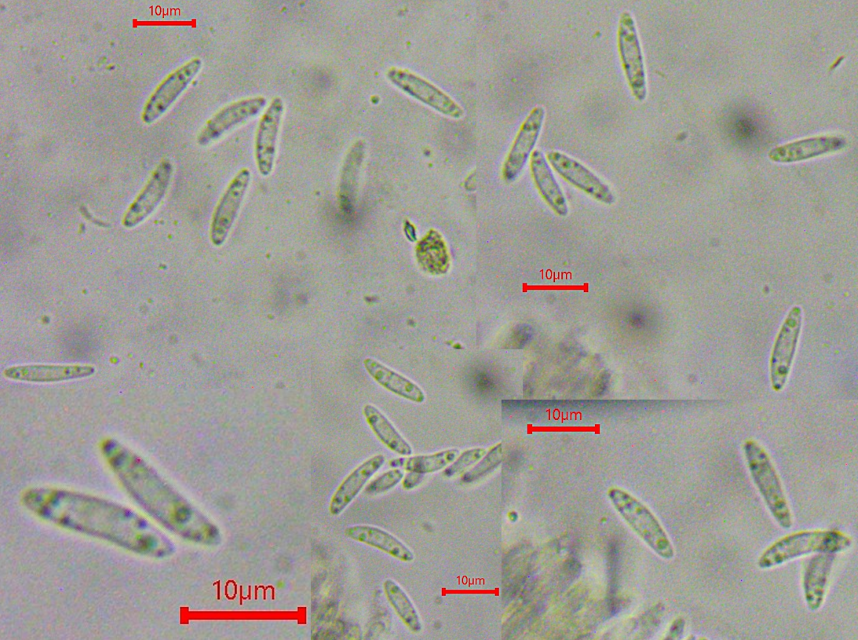

Dies war der Grund, warum wir recherchierten und ich schließlich die Probe noch mikroskopierte – mit eindeutigem Ergebnis: die Sporen passen nicht zu C. ligula, sind dafür zu breit ellipsoisch (bei ähnlicher Länge breiter). Zum Vergleich füge ich eine Zeichnung von Frau Dr. Hanna Maser (Stuttgart, †) ein, von einem älteren Fund von C. ligula aus dem Schwäbischen Wald.

|

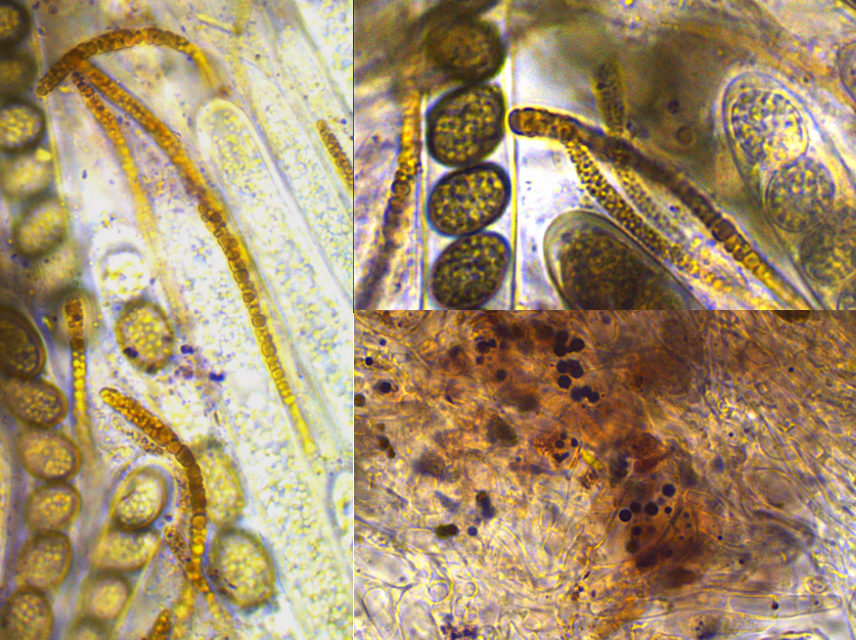

| Rötende Riesenkeule (Rötende Zungenkeule, Clavariadelphus helveticus) am 30.07.2025 bei Lissåvallen im Bereich Göljån-Nord am Eingang (knapp außerhalb) des Nationalparks Fulufjellet (Schweden, Dalarnas län, 499 m NN, GPS: N61°35'57.78" E12°52'11.38"), in bachbegleitendem, basenreichen Gehölz mit Birke und vor allem Fichte inmitten von sonst saurem Nadelwaldgebiet, gesellig, leg., det. Katharina & Lothar Krieglsteiner, Fotos Lothar Krieglsteiner - beachten Sie die ölreichen Sporen (teils in Wasser, teils unter Zugabe von Phloxin präpariert) und die ebenso ölreichen, 4-sporigen Ständer. Die Sporen sind zunächst mit zahlreichen kleinen Tropfen gefüllt, die beim Absterben in größere un-runde Massen zusammen fließen. Die Sporenform ist breit ellipsoidisch. |

|

| Zungen-Riesenkeule (Clavariadelphus ligula) - Zeichnung von Frau Dr. Hanna Maser (†) eines Fundes im Schwäbischen Wald von 1986 (leg. Karl Neff). Beachten Sie die deutlich verlängerteren Sporen. |

C. helveticus unterscheidet sich also von C. ligula am Besten durch rötendes Fleisch und andere Sporenform und scheint eine vorwiegend subarktisch-subalpine Verbreitung zu besitzen, also in der Nadelwaldstufe der Hochgebirge (Erstbeschreibung aus den Schweizer Alpen) sowie der nördlichen Taiga vorzukommen. Möglicherweise ist die Verbreitung auch weiter, denn es gibt auch abweichende Fundangaben. So kann man den einzigen Eintrag auf www.pilze-deutschland durch Matthias Dondl an der Isar südlich München noch als Alpen-Schwemmling „verkaufen“. Rudi Markones stellt auf pilzseite.de in seiner Galerie einen Fund bei Würzburg vor, leider ohne Schnittbild und Sporenfoto. Auf alle Fälle sollte künftig bei Funden von C. ligula sicherheitshalber mikroskopiert werden – vor allem dann, wenn ein Röten des Fleisches bemerkt wird. Dazu kommt noch, dass mit C. sacchalinensis eine weitere ähnliche Art mit deutlich größeren Sporen existiert, die aber meines Wissens in Mitteleuropa noch nicht aufgetaucht ist (?). Was wir mit unserem Fund dummerweise versäumt haben ist, eine Reaktion auch mit KOH zu versuchen. Schließlich ist diese bei Arten der Gattung meist gelb bis orange – ob sie hier allerdings taxonomisch weiter hilft, darf bezweifelt werden.

Pilz des Monats August 2025 – Zarter Moos-Haubenpilz (Bryoglossum gracile)

Dieser auch als Mitrula gracilis bekannte Pilz war mir bis vor Kurzem erst einmal in meinem Leben begegnet – ich war Student auf Alpen-Exkursion und fand die Pilze in einem kalkhaltigen Feuchtgebiet der Alpen im Ötztal bei Obergurgl. Die damalige Bestimmung verdankte ich einem Tipp von Hans-Otto Baral, Aufzeichnungen habe ich keine (mehr) vorliegen.

Letzte Woche war es auf unserer diesjährigen Skandinavien-Exkursion wieder einmal soweit. Wir hatten (bisher) insgesamt nicht sehr viel Finderglück, da wir eine ausgesprochen heiße Sommer-Phase erwischt hatten. Pilze, die Fruchtkörper bilden wollten, schauten kurz hinaus und enschlossen sich, doch lieber auf andere Witterungsbedingungen zu warten. Und so ist der hier vorgestellte einer von nur relativ wenigen besonderen Funden, die wir bisher auf unserer Fahrt vorzuweisen haben.

Auf den ersten Blick wirkt unsere Art durchaus wie ein kleiner Bruder des Sumpf-Haubenpilzes (Mitrula paludosa – diesen fanden wir allerdings immer wieder auf unserer Tour und photographierten ihn ausgiebig).

|

|

| Zarter Moos-Haubenpilz (Bryoglossum gracile = Mitrula gracilis) am 23.07.2025 im Schutzgebiet Bjurälven nördlich von Stora Blasjon (nördliches Jämtland, Schweden) 495 m NN, GPS: N64°55'24.29" E14°6'43.90", in Mischrasen von Laub- und Lebermoosen (keine Artbestimmung versucht) direkt neben Holz-Bohlenpfad in basenreichem Niedermoor inmitten von borealem Fichtenwald, gesellig, leg. Katharina & Lothar Krieglsteiner, det., Fotos Lothar Krieglsteiner |

|

|

|

|

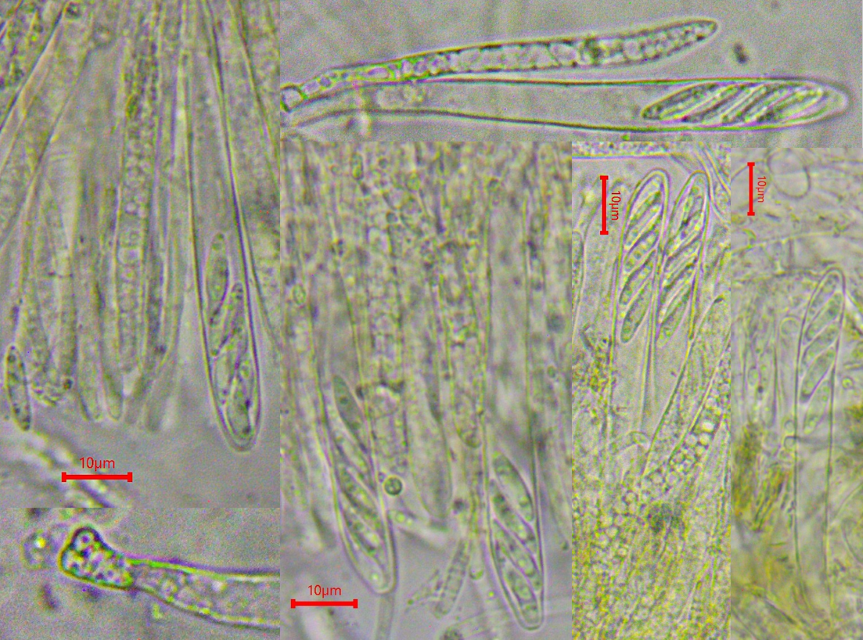

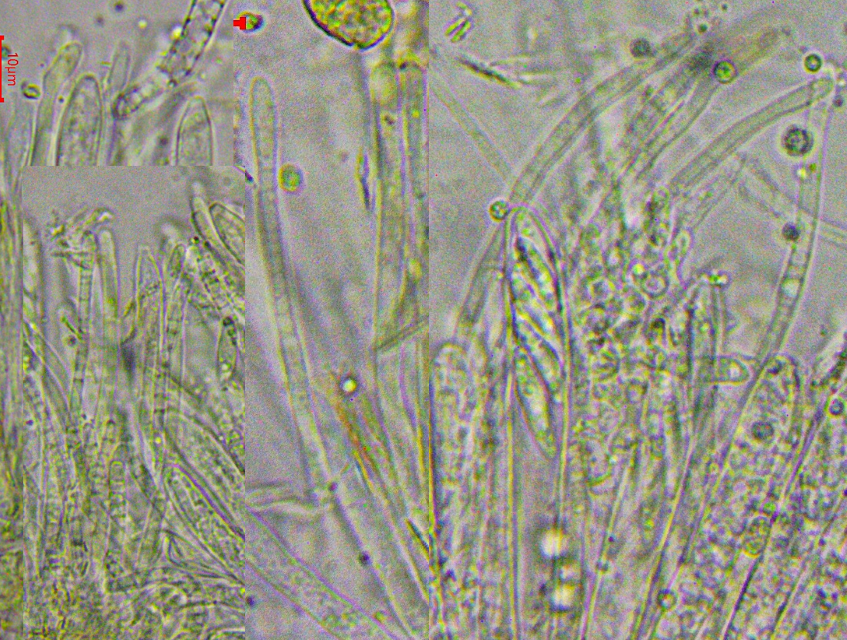

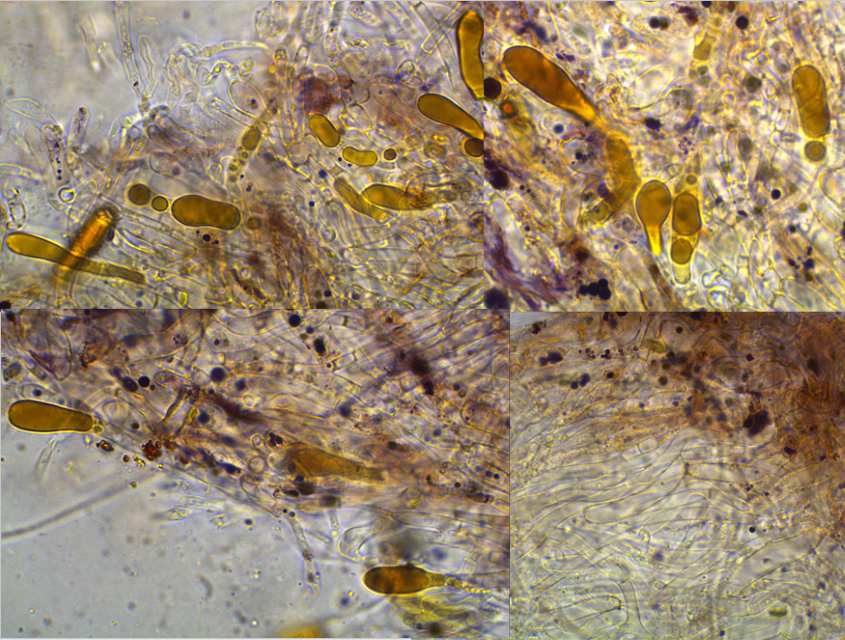

| Zarter Moos-Haubenpilz (Bryoglossum gracile = Mitrula gracilis) am 23.07.2025 im Schutzgebiet Bjurälven nördlich von Stora Blasjon (nördliches Jämtland, Schweden) 495 m NN, GPS: N64°55'24.29" E14°6'43.90", in Mischrasen von Laub- und Lebermoosen (keine Artbestimmung versucht) direkt neben Holz-Bohlenpfad in basenreichem Niedermoor inmitten von borealem Fichtenwald, gesellig, leg. Katharina & Lothar Krieglsteiner, det., Fotos Lothar Krieglsteiner - Beachten Sie (u.a.) die 8-sporigen Asci mit Haken (1. Foto), die vital fast inhaltsleeren, schmalkeulig-fädigen Paraphysen (Foto 2), die spindeligen Sporen mit einigen kleinen Öltropfen (Foto 3) sowie die blau reagierenden Ascusporen (Foto 4 - das Teil-Foto links unten zeigt von mir nicht deutbare Einschlusse in einem Teil des Präparates). |

Dieser ist jedoch ein typischer Zeigerpilz für ausgesprochen saure Verhältnisse, wo er in Bächen, Gräben oder Moor-Schlenken oft zahlreich und früh im Jahr auftritt. Unser Fund gelang direkt neben für Fußgänger ausgelegten Holzbohlen in einem basenreichen Niedermoor – nur wenige Meter entfernt von einer seltenen Pflanze, dem Karlszepter (Pedicularis sceptrum-carolinum – im Übrigen wie alle Läusekräuter und die verwandten Wachtelweizen, Klappertöpfe und Augentroste ein Halbschmarotzer), die wir dort schon vor einigen Jahren gesehen hatten (die Fundregion war ein uns bereits vorher bekanntes Exkursionsziel). In Deutschland ist diese Pflanze, die ich ausnahmsweise mit vorstelle, ein sehr selten gewordenes Eiszeitrelikt in basenreichen Niedermooren Süddeutschlands (z.B. Federseeried bei Bad Buchau).

|

|

| Karlszepter (Pedicularis sceptrum-carolinum) am 23.07.2025 im Schutzgebiet Bjurälven nördlich von Stora Blasjon (nördliches Jämtland, Schweden) 495 m NN, GPS: N64°55'24.29" E14°6'43.90", in basenreichem Niedermoor inmitten von borealem Fichtenwald, gesellig, leg., det. Katharina & Lothar Krieglsteiner,, Fotos Lothar Krieglsteiner |

Im Vergleich zum Sumpf-Haubenpilz ist Bryoglossum gracile deutlich kleiner und farblich weniger leuchtend orange, eher orange-cremfarben. Auch mikroskopisch gibt es Unterschiede, z.B. deutlich kleinere Sporen.

Beide Arten sind auch trotz durchaus sehr ähnlicher Wuchsform nicht die nächsten Verwandten. Im Index of Fungi wird Mitrula paludosa als Vertreter der Cenangiaceae geführt (!), während für Bryoglossum eine eigene Familie der Bryoglossaceae bereitgehalten wird.

Bryoglossum gracile ist ein arktisch-alpin verbreiteter Pilz, der in Tieflagen fehlt. Zumindest gibt es meines Wissens keine Funde im Flachland und Mittelgebirge außerhalb Nordeuropas.

Neben B. gracile wird in der Literatur noch eine möglicherweise synonyme B. rehmii geführt. Eine Diskussion über die Problematik findet sich (z.B.) hier: Bryoglossum rehmii/gracilis - Forum ASCOFrance. Eine eigene Meinung dazu habe ich derzeit nicht.

Pilz des Monats Juli 2025 – Violettgrauer Klumpfuß (Cortinarius caesiocanescens)

Beim Schleierlingskurs im letzten Oktober in unserer Pilzschule in Ruppertshofen (Schwäbischer Wald, Baden-Württemberg) gab es eine recht seltene Koinzidenz. Es war tatsächlich die Pilzgruppe, die Kursthema war, überaus reichlich am Fruchten. Man konnte sozusagen hintreten, wo man wollte, und es waren Schleierlinge zu finden (nur ganz leicht übertrieben), vor allem Phlegmacien (Schleimköpfe und Klumpfüße) standen in Mengen herum (so z.B. der sonst nicht so häufige C. atrovirens an verschiedenen Stellen in Stückzahlen, die sonst nur zu erträumen sind). Bei Seminaren erlebt man ja meist eher häufiger, dass die Kurs-Gattung durch vornehme Zurückhaltung auffällt und z.B. beim Schleierlingskurs viele Schirmlinge zu finden sind, beim Schirmlingskurs Risspilze, beim Risspilzkurs Milchlinge und beim Milchlingskurs dann wiederum Schleierlinge (ich ende hier, um den Kreis nicht zu weit zu spannen). Dies ist natürlich suboptimal, was jeder nachvollziehen kann, und wir versuchen immer unser Bestes, um ein solches Manko auszugleichen. Schließlich interessieren sich die meisten Pilzkenner aber nicht nur für eine (die gebuchte) Gattung, und so sehen wir das inzwischen relativ entspannt. Schließlich können wir die Pilze nicht aus dem Boden ziehen.

|

|

| Violettgrauer Klumpfuß (Cortinarius caesiocanescens) am 16.10.2024 im "Hinterer Wald" nördlich von Gschwend-Rotenhar (Ostalbkreis n. Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg, Deutschland), 469 m NN, MTB 7024.4, GPS: N48°56'44.35" E9°47'41.37", unter Fichte, Tanne und Buche an Wegböschung in paenemontanem Nadelmischwald über Bunte Mergel (mittlerer Keuper), leg., det.,, Fotos, Lothar Krieglsteiner, conf. Günter Saar nach Fotos - Beachten Sie den grauen und stark eingewachsen faserigen Hut, den blass bläulich-violetten Stiel und die ebenso gefärbten Lamellen sowie die kräftige, ockergelb von Velumresten gefärbten Knolle. |

|

| Violettgrauer Klumpfuß (Cortinarius caesiocanescens) am 16.10.2024 im "Hinterer Wald" nördlich von Gschwend-Rotenhar (Ostalbkreis n. Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg, Deutschland), 469 m NN, MTB 7024.4, GPS: N48°56'44.35" E9°47'41.37", unter Fichte, Tanne und Buche an Wegböschung in paenemontanem Nadelmischwald über Bunte Mergel (mittlerer Keuper), leg., det.,, Fotos, Lothar Krieglsteiner, conf. Günter Saar nach Fotos - KOH-Reaktion auf Hut weinrötlich(bräunlich), auf der Knollen-Unterseite warm (orange)-braun, im Fleisch schmutzig gelblich. |

|

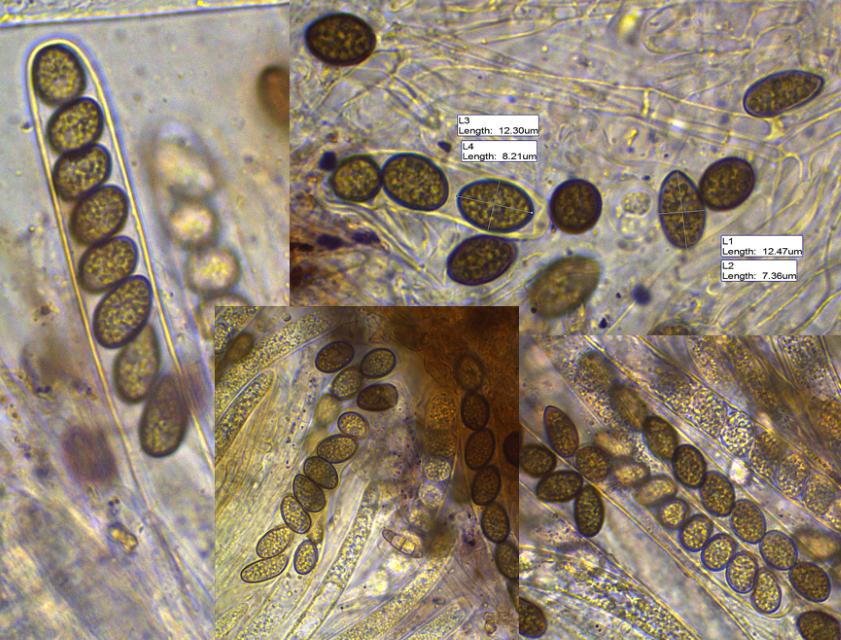

| Violettgrauer Klumpfuß (Cortinarius caesiocanescens) am 16.10.2024 im "Hinterer Wald" nördlich von Gschwend-Rotenhar (Ostalbkreis n. Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg, Deutschland), 469 m NN, MTB 7024.4, GPS: N48°56'44.35" E9°47'41.37", unter Fichte, Tanne und Buche an Wegböschung in paenemontanem Nadelmischwald über Bunte Mergel (mittlerer Keuper), leg., det.,, Fotos, Lothar Krieglsteiner, conf. Günter Saar nach Fotos - die ca. (7)8-10/(4)4,5-6 µm großen Sporen sind mandelförmig und mäßig stark warzig ornamentiert. |

Wenn es aber sehr viel von der jeweiligen Kurs-Gattung gibt, dann entstehen andere Probleme. Vor allem werden zahlreiche Kollektionen gefunden, die man nicht alle im Kurs ausgiebig ansehen und auch nur unter viel Einsatz einige von ihnen quasi nebenher dokumentieren und belegen kann. Beim Schleierlingskurs 2024 gelang mir das zu einem guten Teil, und im Winter habe ich ca. 20 dokumentierte Proben mikroskopiert. Teils alleine und teils durch die geduldige Hilfe von Spezialist Günter Saar konnte ein guter Teil der Proben geklärt, andere zum späteren Sequenzieren reserviert werden. Eine geklärte Aufsammlung stelle ich heute vor – ein Klumpfuß, den ich erstmals bewusst sah und der auch offenbar (vgl. Pilze Baden-Württembergs und Website pilze-deutschland) erstmals im Schwäbisch-Fränkischen Wald nachgewiesen wurde – ansonsten sind Funde im Schwarzwald und vor allem der südwestlichen Schwäbischen Alb bekannt.

Der Violettgraue Klumpfuß (Cortinarius caesiocanescens) wurde in einem auch sonst recht interessanten Waldstück gefunden, unter Tanne, Fichte und Buche über basenhaltigem Untergrund („Bunte Mergel“, mittlerer Keuper). Es gelangen beim Seminar und in den Tagen darauf zwei Aufsammlungen. Eine gewisse Abweichung zur Literatur ist die doch mehr weinrötliche und nicht nur unscheinbar bräunliche Verfärbung mit KOH auf Huthaut und Stieldeckschicht der ganz frischen Pilze. Sonst passt alles gut zur Literatur: sowohl die typisch sehr deutlich eingewachsen faserige, anthrazit-graue Huthaut, die blass blauen Lamellen und Stiele, das helle Fleisch, das ockergelbe Velum an der deutlich gerandeten Stielbasis, die unter 10 µm großen, mandelförmigen Sporen mit mäßig starkem Ornament wie auch das Wachstum unter Nadelbäumen (Fichte und Tanne, aber auch Buche in der Nähe) über kalkhaltigem Mergelboden in Mittelgebirgslage. Die Bestimmung wurde anhand meiner digital zugesandten Fotos von Günter Saar bestätigt.

Pilz des Monats Juni 2025 – Kleiner Schmutzbecherling (Bulgariella pulla)

Den Anstoß zum heutigen Pilz des Monats bekam ich vor gut einer Woche, als ich im tollen Forum ascofrance wieder einmal in die Rolle des Experten schlüpfen dürfte und die Anfrage eines schwedischen Mykologen beantwortete: Velutarina-like disco - Forum ASCOFrance

Ich selbst habe diesen prägnanten Becherling (warum er das ist, schreibe ich gleich) erst zweimal in meinem Leben gefunden. Das erste Mal ist schon sehr lange her und ich habe darüber keine Unterlagen mehr, finde jedenfalls auf die Schnelle nichts. Ich weiß noch, dass ich noch sehr jung war (ich tippe mal noch ein Teenager) und dass es auf einer Fahrt mit meinem Vater und anderen hiesigen Pilzfreunden von der „AMO“ (Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ostwürttemberg – diese ist längst Geschichte) nach Österreich war. Wenn ich mich richtig erinnere, verdanke ich die damalige Bestimmung Hans-Otto Baral (wem auch sonst!) und die Pilze wuchsen an einem entrindeten Birkenstamm im österreichischen Alpenraum (wo auch immer genau).

Meinen zweiten Fund – auch der ist schon fast 10 Jahre her (am 10.12.2016) machte ich im Zuge einer Auftrags-Kartierung im Nationalpark Eifel, wo ich an einem dickeren Ast einer Buche fündig wurde .

|

| Kleiner Schmutzbecherling (Bulgariella pulla) am 8.12.2016 in der Natuwaldparzelle "Wiegelskammer" (Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Nationalpark Eifel, n. Schleiden-Gemünd, Kermeter n. Wolfgarten, MTB 5304.4, 480 m NN, GPS: N50°36'15.73" E6°29'25.50"), an liegendem, entrindetem Fagus-Stämmchen der späten Optimalphase in saurem Buchenwald (Luzulo-Fagetum) in Mittelgebirgslage, leg, det., Fotos Lothar Krieglsteiner. - Die schwarzen Apothezien schwanken von (nachträglich geschätzt) etwa 2 mm bis 1,5 cm und wachsen ohne deutlichen Stiel direkt auf dem Holz. |

Schwarze Becherlinge gibt es haufenweise – die meisten von ihnen sind allerdings klein und werden nicht viel über einen mm groß. Findet man größere Apothezien, wird die Auswahl rasch kleiner. B. pulla wird immerhin etwa bis gut 1 cm groß oder etwas größer, auch die kleineren Apothezien haben schon mindestens ca. 2-3 mm Durchmesser. Da kommt schon vieles nicht mehr in Frage.

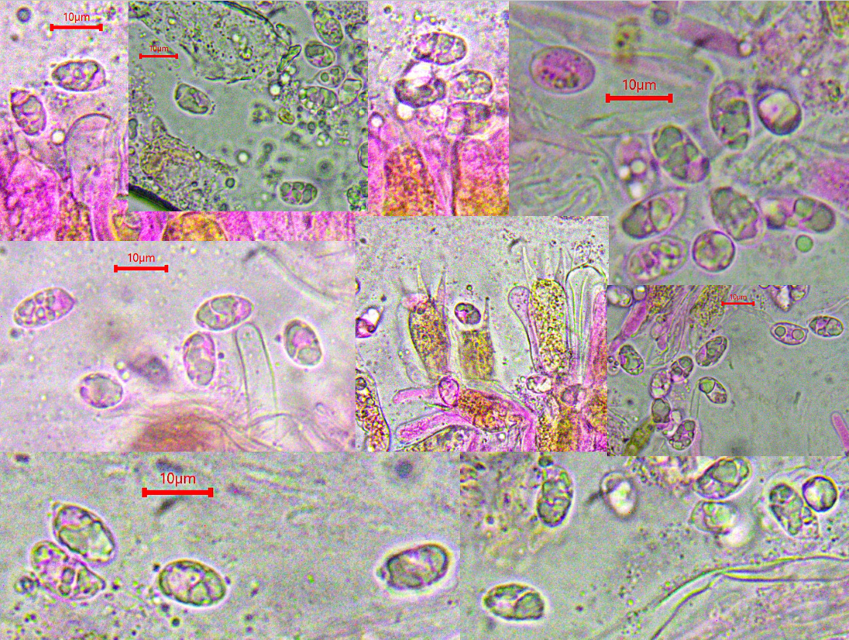

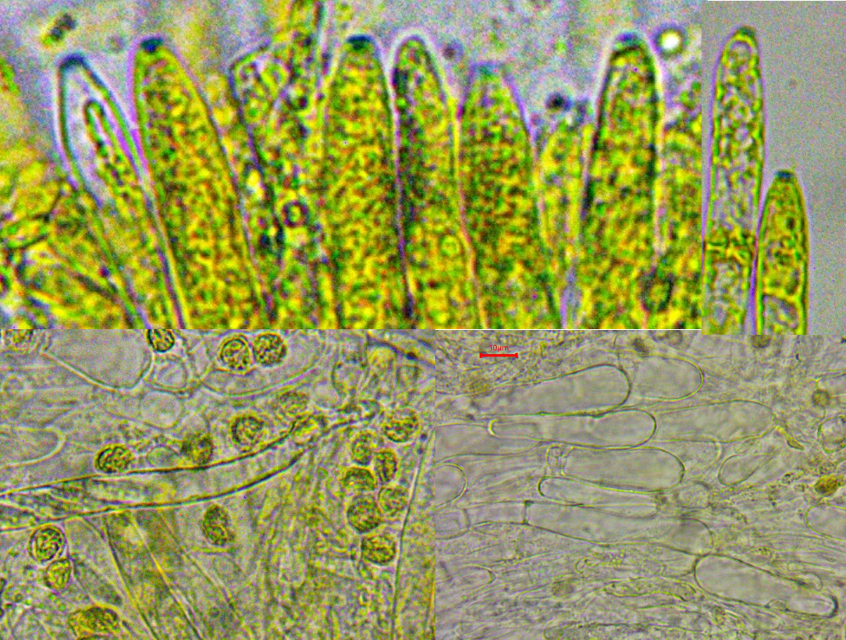

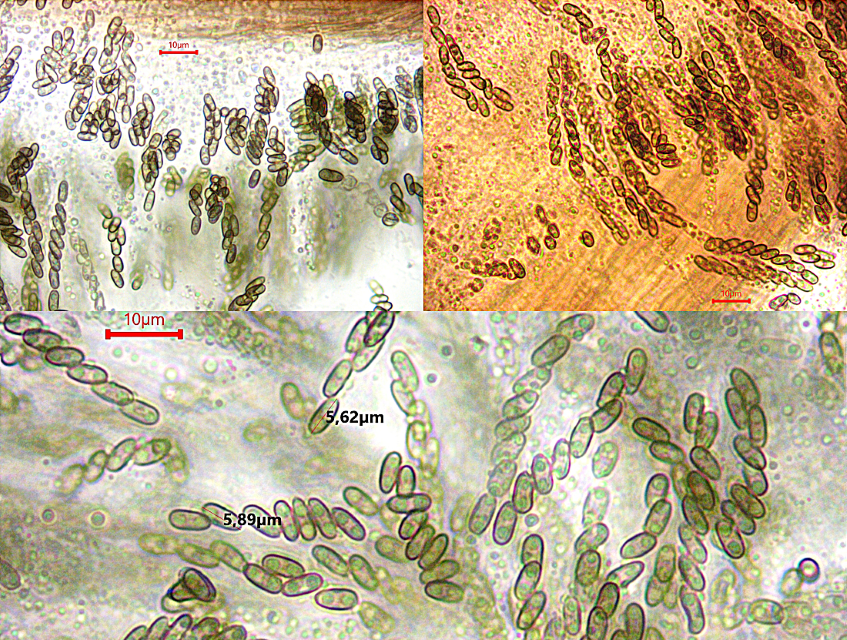

Wenn man dann noch mikroskopiert – und das muss man sowieso in fast allen Fällen, wenn man Becherlinge (zumindest solche, die nicht ganz eigenständige makroskopische Merkmale besitzen) bestimmen möchte – dann wird die Auswahl hier ganz klein, denn die Sporen sind dunkel, schwarz in Masse und dunkel braun im Durchlicht, gefärbt. Nahezu alle inoperculaten Becherlinge haben zumindest zunächst hyaline, durchsichtige Sporen (einige bräunen im Alter nach).

|

|

|

| Kleiner Schmutzbecherling (Bulgariella pulla) am 8.12.2016 in der Natuwaldparzelle "Wiegelskammer" (Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Nationalpark Eifel, n. Schleiden-Gemünd, Kermeter n. Wolfgarten, MTB 5304.4, 480 m NN, GPS: N50°36'15.73" E6°29'25.50"), an liegendem, entrindetem Fagus-Stämmchen der späten Optimalphase in saurem Buchenwald (Luzulo-Fagetum) in Mittelgebirgslage, leg, det., Fotos Lothar Krieglsteiner - Beachten Sie u.a. die eiförmigen, dunkelbraunen Sporen (obere Tafel), die Paraphysen mit braunem Pigment (Tafel 2) sowie die keuligen, ebenfalls mit braunem Pigment gefüllten Exzipulum-Endzellen (Tafel 3). In TAfel 2 und vor allem 3 sieht man auch violettes Pigment in Tropfenform. Dies passt zur Darstellung auf ascofrance (Velutarina-like disco - Forum ASCOFrance), wo wohl jüngere und trockenere Fruchtkörper gezeigt werden. |

Die Mehrzahl der LeserInnen wird die bekannteste Ausnahme kennen: den Schmutzbecherling (Bulgaria inquinans) kennen, der recht häufig an dicken, gefällten Stämmen von Laubbäumen (oft Eiche, aber auch Buche, Birke, Hainbuche, …) der Initialphase an meist besonnten Standorten gefunden werden kann; eine Art, die schon makroskopisch als Schwarz-Sporer erkannt wird, indem sich die Finger bei Berührung der Fruchtkörper schwarz verfärben, zumindest im Fall, dass man gut reife Fruchtkörper in die Hand nimmt, ein Merkmal, das ja auch für den deutschen Namen gesorgt hat.

Beide Becherlinge sind allerdings wohl nicht nahe miteinander verwandt. Im Index of Fungi (vgl. https://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=144779) lese ich mit gewisser Überraschung, dass der „normale“ Schmutzbecherling nicht einmal mehr in der für „normale“ inoperculate Becherlinge (das sind solche, deren Sporen durch einen Porus aus den reifen Schläuchen entweichen) reservierte Ordnung Helotiales gehört, sondern in die (immerhin nahe verwandte) Ordnung Phacidiales verschoben wurde. Dies gilt nicht für unsere Art (sie steht laut Index noch in den Helotiales, allerdings „incertae sedis“), die ja auch durch die Wahl des wissenschaftlichen Namens (Bulgariella = kleine Bulgaria) mit dem Schmutzbecherling in Verbindung gebracht wurde. Auch das lateinische Adjektiv „pullus, -a, -um“ (die weibliche Form liegt hier vermutlich vor) (heißt so viel wie klein oder jung, auch „Junges“ oder Küken, das Nomen „pullum“ heißt dagegen „schwarze Farbe, schwarzer Saum“, was ebenfalls passend wäre. Eine Verwendung des Nomens im Plural (pulla) wäre denkbar, aber eher unwahrscheinlich. Fries kann man nicht mehr fragen, er beschrieb die Art 1849 als Bulgaria pulla, bevor sie von Karsten (ein finnischer Mykologe) 1885 in eine eigene Gattung transferiert wurde.

Ich habe kurz gegoogelt und keinen deutschen Namen für Bulgariella pulla gefunden, deshalb benenne ich die Art kurzerhand selbst (was ich mir immer in solchen oder ähnlichen Fällen herausnehme) und nenne sie einigermaßen logischer Weise Kleiner Schmutzbecherling. Sicherlich ist das bisherige Fehlen einer deutschen Bezeichnung auch der Seltenheit der Art geschuldet. Neben meinem Fundpunkt im Nationalpark Eifel findet ich auf www.pilze-deutschland.de nur drei weitere Fundpunkte, alle aus dem Bereich des südlichen Schwarzwaldes. Es scheint sich nach dem aus den wenigen bekannten Funden zu gewinnenden Bild um eine nordisch-montan verbreitete Art zu handeln.

Leider ist meine Darstellung in mancher Hinsicht ungenügend, was ich nur dadurch entschuldigen kann, dass der Fund anlässlich einer Auftrags-Kartierung zustande kam. Bei solchen Gelegenheiten werden zahlreiche Pilzproben aufgesammelt und anschließend, also abends bzw. nachts, mikroskopisch zu bestimmen versucht. Es ist also für eine Aufsammlung immer nur wenig Zeit zu kalkulieren, um diese zu bestimmen oder ggf. für eine spätere Bestimmung zu dokumentieren. Insofern war es schon ein Luxus, einige Mikrofotos zu erstellen (die Bestimmung war für mich schon nach einem kurzen Blick ins Mikroskop durch die dunklen, größenmäßig passenden Sporen klar gewesen). So fehlen sonst so wichtige Merkmale wie etwa die An- oder Abwesenheit von Haken an der Ascus-Basis oder auch die Reaktion der Ascus-Poren mit Jod-Reagentien in meiner Doku. Laut dem oben erwähnten Fund aus Schweden (ascofrance) ist der Pilz jod-negativ, über die Haken-Verhältnisse hat auch Karl Soler Kinnerbäck keine Angaben gemacht. Dass B. pulla Haken hat, und auch, wie eine wirklich gute Doku zu einem Becherling aussieht, beweist Hans-Otto Baral hier: Bulgariella pulla – Google Drive

Pilz des Monats Mai 2025 – Reichsporiger Kugelschwamm (Camarops polysperma)

Die Gattung der Kugelschwämme* umfasst in Europa nur wenige Arten, die alle als selten gelten. Habituell ähneln sie Kohlenbeeren (Hypoxylon s.l.), unter dem Mikroskop wird aber durch die zwar ebenfalls in Masse schwarzen Sporen, die aber im Gegensatz zu den Kohlenbeeren keinen Keimspalt, die sie enthaltenden Asci keinen anfärbbaren Apikalapparat aufweisen, schnell klar, dass es sich um eine andere (wenn auch weitläufig verwandte) Verwandtschaftsgruppe handelt (O Boliniales – früher als F. Boliniaceae der O. Xylariales noch näher an den Kohlenbeeren geführt).

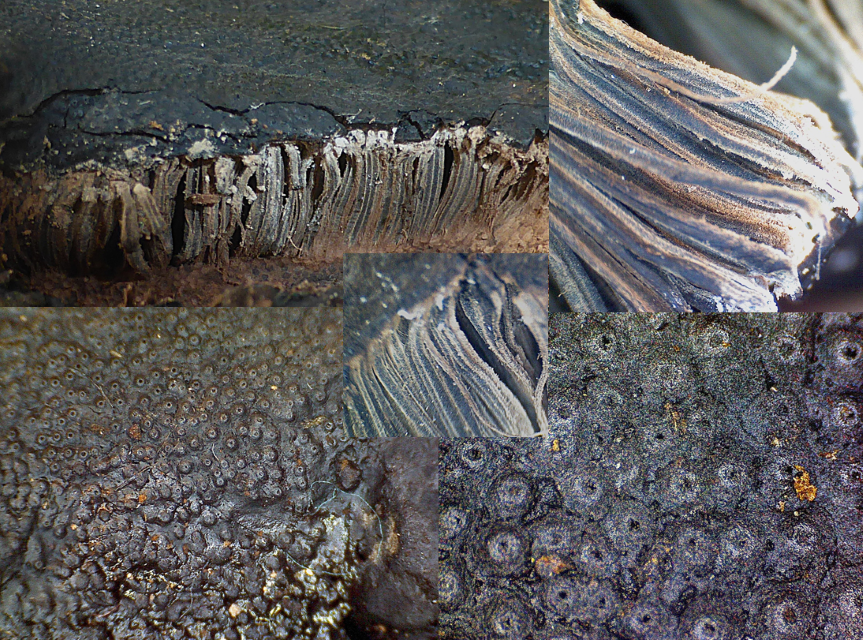

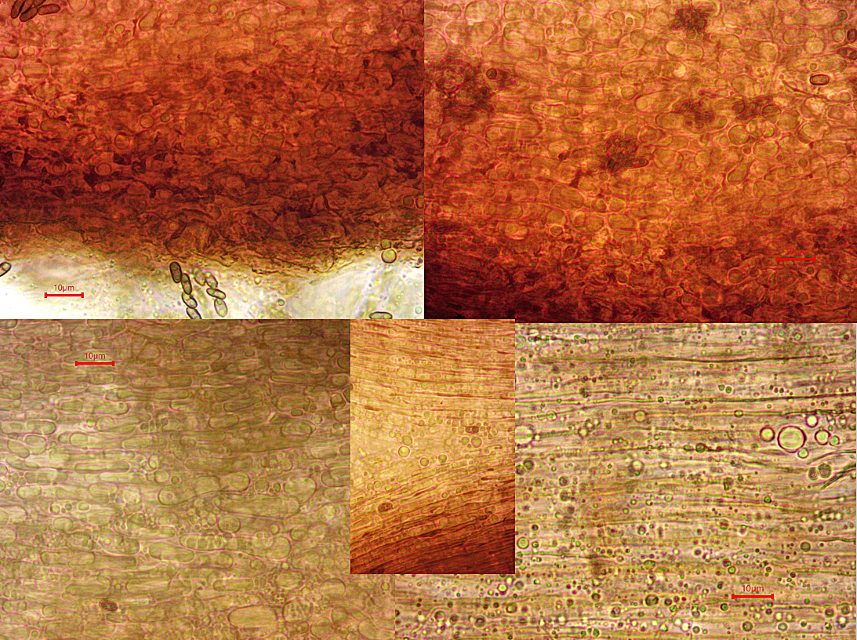

Zumindest zwei der bekannteren Camarops-Arten sind als sogenannte „Urwaldpilze“ bzw. „Naturnähezeiger“ (Indikatoren für Strukturqualität im Wald) klassifiziert worden (Blaschke & al. 2009 - ich bin auch einer der Mitautoren 😊). Die zweite Art, C. tubulina (Tannen-Kugelschwamm), kenne ich von verschiedenen Funden aus der näheren Umgebung (Schwäbisch-Fränkischer Wald), aber auch aus anderen Regionen (Eifel, Bayerischer Wald, Kroatien u.a.). Sie ist bereits makroskopisch durch die verschachtelt (polystich) angeordneten Perithezien von „unserem“ Pilz zu unterscheiden (dies ist auch bei allen weiteren bekannten Arten der Gattung so), der im Gegensatz dazu parallel und einreihig angeordnete Perithezien („monostich“, vgl. Fotos) besitzt. Typisch für C. polysperma sind ferner recht kleine Sporen (die Mehrzahl unter 6 µm Länge).

|

||||

| Reichsporiger Kugelschwamm (Camarops polysperma) am 16.04.2025 am Bächlein südlich des "Feuersee" s. Schwäbisch Gmünd-Bargau, Fuß des Hanges zum "Himmelreich" (MTB 7225/1, 456 m NN, GPS: N48°46'59.41" E9°53'36.29"), an stehendem, totem Stamm von Alnus glutinosa direkt am Ufer in Bach-Eschenwald über kalkhaltigem Boden, 2 Stromata (1 überständig, 1 in gutem Zustand), leg. Katharina & Lothar Krieglsteiner, det., Fotos Lothar Krieglsteiner - Die recht großen Stromata waren an einem stehenden Stamm zu finden. Dies ist nicht immer so, aber durchaus als typisch zu betrachten. | ||||

|

||||

| Reichsporiger Kugelschwamm (Camarops polysperma) am 16.04.2025 am Bächlein südlich des "Feuersee" s. Schwäbisch Gmünd-Bargau, Fuß des Hanges zum "Himmelreich" (MTB 7225/1, 456 m NN, GPS: N48°46'59.41" E9°53'36.29"), an stehendem, totem Stamm von Alnus glutinosa direkt am Ufer in Bach-Eschenwald über kalkhaltigem Boden, 2 Stromata (1 überständig, 1 in gutem Zustand), leg. Katharina & Lothar Krieglsteiner, det., Fotos Lothar Krieglsteiner - Beachten Sie die monostichen, d.h. parallel verlaufenden und nicht ineinander greifenden, die fast ganze Fruchtkörper-Tiefe abmessenden langgestreckten Perithezien sowie die leicht vorragenden, rundlich gehöften Ostioli (Perithezien-Mündungen). | ||||

|

||||

| Reichsporiger Kugelschwamm (Camarops polysperma) am 16.04.2025 am Bächlein südlich des "Feuersee" s. Schwäbisch Gmünd-Bargau, Fuß des Hanges zum "Himmelreich" (MTB 7225/1, 456 m NN, GPS: N48°46'59.41" E9°53'36.29"), an stehendem, totem Stamm von Alnus glutinosa direkt am Ufer in Bach-Eschenwald über kalkhaltigem Boden, 2 Stromata (1 überständig, 1 in gutem Zustand), leg. Katharina & Lothar Krieglsteiner, det., Fotos Lothar Krieglsteiner - Es wurde ein ganzes Perithezium zunächst in Ammoniak eingeweicht und dann mit einer Nadel längs aufgeschlitzt, so dass ein großer Teil der Schläuche (und Sporen) austrat. Zu sehen ist damit ein direkter Blick auf das Exzipulum der eingesenkten Einzel-Perithezien. | ||||

|

||||

| Reichsporiger Kugelschwamm (Camarops polysperma) am 16.04.2025 am Bächlein südlich des "Feuersee" s. Schwäbisch Gmünd-Bargau, Fuß des Hanges zum "Himmelreich" (MTB 7225/1, 456 m NN, GPS: N48°46'59.41" E9°53'36.29"), an stehendem, totem Stamm von Alnus glutinosa direkt am Ufer in Bach-Eschenwald über kalkhaltigem Boden, 2 Stromata (1 überständig, 1 in gutem Zustand), leg. Katharina & Lothar Krieglsteiner, det., Fotos Lothar Krieglsteiner - und hier stärker heraus vergrößert | ||||

|

||||

| Reichsporiger Kugelschwamm (Camarops polysperma) am 16.04.2025 am Bächlein südlich des "Feuersee" s. Schwäbisch Gmünd-Bargau (Fuß der Schwäbischen Alb, Baden-Württemberg), Fuß des Hanges zum "Himmelreich" (MTB 7225/1, 456 m NN, GPS: N48°46'59.41" E9°53'36.29"), an stehendem, totem Stamm von Alnus glutinosa direkt am Ufer in Bach-Eschenwald über kalkhaltigem Boden, 2 Stromata (1 überständig, 1 in gutem Zustand), leg. Katharina & Lothar Krieglsteiner, det., Fotos Lothar Krieglsteiner - die kleinen Sporen stecken jeweils zu 8 in wenig wenig auffälligen, dünnwandigen Asci ohne amyloiden Apikalapparat. |

Nun – C. polysperma hatte ich bis vor wenigen Tagen in Baden-Württemberg noch nie gefunden (Funde in anderen Regionen sind im Anhang an die Fotos vom aktuellen Fund in die Foto-Doku eingefügt). Auch die Karte in pilze-deutschland.de enthält für dieses Bundesland nur wenige Einträge. Deshalb war ich durchaus überrascht, bei der Morchelsuche mit meiner Frau in einem kleinen Bachtal im Vorland der Schwäbischen Alb sö. Von Schwäbisch Gmünd an einer stehenden Schwarzerle (Alnus glutinosa) zwei Stromata zu finden – ein stark überständiges vom letzten Jahr und eines in gutem Zustand.

|

| Reichsporiger Kugelschwamm (Camarops polysperma) am 18.07.2008 im Bereich des NSG "Großer Falkenstein" ö. Zwieslerwaldhaus, s. Höllbachschwellhütte (MTB 6945/2, 949 m NN, GPS: N49°4'53.82" E13°17'59.40"), Nationalpark Bayerischer Wald, Bayern), an liegendem Buchenstamm (Fagus sylvatica) in montanem Fichten-Buchen-Tannenwald über Urgesteinsboden, leg, det., Fotos Lothar Krieglsteiner |

|

| Reichsporiger Kugelschwamm (Camarops polysperma) am 21.09.2018 bei Glashütte im Olbetal n. Reinhardshagen (s. Hann.-Münden, Hessen, MTB 4423/3, 203 m NN, GPS: N51°32'2.49" E9°35'16.10"), an Stammbasis von stehender Schwarzerle (Alnus glutinosa), leg. L. Krieglsteiner bei Pilzkurs, det., Foto Lothar Krieglsteiner |

|

| Reichsporiger Kugelschwamm (Camarops polysperma) am 25.08.2009 im "Seebachtal" bei Gefäll (Rhön, Bayern, MTB 5625/4, 450 m NN, ohne GPS-Daten), an liegendem Stamm von Alnus glutinosa in Bach-Eschenwald (Carici remotae-Fraxinetum), leg., det., Foto Lothar Krieglsteiner |

C. polysperma ist von verschiedenen Laubbäumen bekannt. Schwarzerle scheint das Lieblingssubstrat oder eines der Lieblings-Substrate zu sein.

*: Der Terminus „Kugelschwamm“ ist meiner Meinung nach nicht besonders glücklich, sind doch die Perithezien bei Camarops, gerade bei der vorgestellten C. polysperma, alles andere als kugelförmig, sondern sehr langgestreckt. „Kugelpilze“ (Pyrenomyceten) ist eine Bezeichnung für Schlauchpilze mit den Fruchtkörperformen Perithezium (Kugelpilz mit Öffnung: Ostiolum) oder Kleistothecium (Kugelpilz ohne Öffnung); diese sind in vielen Fällen rundlich; teils werden auch bitunicate Formen (Pseudothecium u.a.) als Kugelpilze bezeichnet. Die deutsche Bezeichnung „Kugelschwamm“ wurde wohl gewählt, weil es sich um besonders groß werdende Stromata (Sammelfruchtkörper) mit eingesenkten Perithezien handelt. Was allerdings an den Stromata von Camarops schwammartig sein soll, kann sich mir bisher nicht erschließen.

Pilz des Monats April 2025 – Sternsporiger Trichterling (neuerdings auch Starkgeriefter Sternsporling: Omphaliaster asterosporus)

Als Kursleiter steckt man häufiger in einem Dilemma. Einerseits ist das Kurse geben anstrengend und das Zufriedenstellen der TeilnehmerInnen hat die allerhöchste Priorität. Andererseits gibt es bei Seminaren immer wieder Funde, die mich selbst interessieren und die ich dann am Liebsten gleich vor Ort dokumentieren und natürlich mitnehmen und analysieren möchte. Und so kommt die Situation häufiger vor, dass man sich knapp entscheidet – für oder gegen eine Mitnahme. Den einzelnen auf den ersten Blick banal aussehenden Fruchtkörper eines mutmaßlichen Trichterlings, den Kursteilnehmer Robin Halba beim letztjährigen Mooskurs am Ende der Wiederholung der wichtigsten Moose im Gelände noch vorzeigte, hätte ich im August oder Oktober mit Sicherheit wenig geachtet. Im März aber – nun ja, es gibt ja auch noch den Winter-Rußnabeling (Gamundia striatula), der durchaus ähnlich aussieht und den ich im Schwäbischen Wald schon wiederholt gefunden habe. Wie auch immer – ich entschied mich zwar gegen ein Fake-Standortfoto im Wald, aber für die Mitnahme des Pilzchens zur Untersuchung unter dem Mikroskop.

Dies lohnte sich – denn unter dem Mikroskop war sehr schnell klar, was Robin gefunden hatte: meine erste Sichtung des Sternsporigen Trichterlings im Schwäbischen Wald. Zuvor kannte ich den Pilz nur von 2 eigenen Funden – einen aus dem Nationalpark Eifel und einen im Biosphärenreservat Rhön, und wusste auch um seine typische Ökologie als einen Pilz nährstoffarmer, saurer Standorte, und der neue Fundort passt hierzu durchaus, auch wenn ich den genauen Wuchsort nicht selbst gesehen habe. Das betreffende Waldstück ist jedenfalls ein für heutige Verhältnisse noch schön nährstoffarmer Nadelmischwald (Fichte, Tanne und Kiefer) über Stubensandstein, mit reichlichem Wuchs von Heidel- und örtlich sogar Preiselbeeren, Peitschen- und Torfmoosen.

|

| Sternsporiger Trichterling (auch Starkgeriefter Sternsporling - Omphaliaster asterosporus) am 23.03.2024 ö. Bruckenhaus nö. Gschwend-Mittelbronn (Schwäbischer Wald n. Schwäbisch Gmünd, ö. Stuttgart, Baden-Württemberg), MTB 7024/4, ca. 480 m NN, GPS: ca. N48° 55' 41,25'' E 49' 17,08'' (kein Standortfoto), in nährstoffarmem, saurem Nadelmischwald (Fichte, Tanne, Kiefer), leg. Robin Halba bei Mooskurs mit Lothar Krieglsteiner, det. Lothar Krieglsteiner - beachten Sie u.a. die durchscheinend gerieften, stark hygrophanen Hüte und natürlich die attraktiv lang-noppigen, "sternartigen" Sporen (in Kongorot/NH3 präpariert). |

|

| Sternsporiger Trichterling (auch Starkgeriefter Sternsporling - Omphaliaster asterosporus) am 08.11.2013 im unteren "Mühlenbachtal" s. Erkensruhr (Nationalpark Eifel, Nordrhein-Westfalen), 460 m NN, MTB 5404.3, GPS: N50°32'31.43'' E6°21'37.21'' (ca. - Fotos ohne GPS-Daten), zwischen Grünstängelmoos (Scleropodium purum) in der Streu von saurem Fichtenforst, leg., det., Foto Lothar Krieglsteiner |

|

| Sternsporiger Trichterling (auch Starkgeriefter Sternsporling - Omphaliaster asterosporus) am 15.12.2020 im NSG "Schafstein" w. Ehrenberg (Hessen, Biosphärenreservat Rhön), 761 m NN, MTB 5425/4, GPS: N50° 30' 13,13'' E9° 58' 19,99'', zwischen Laubmoosen (?Racomitrium lanuginosum) auf Basaltblock in nordexponierter, saurer und nährstoffarmer Blockhalde, leg. Katharina & Lothar Krieglsteiner, det., Foto Lothar Krieglsteiner - Beachten Sie den Schnee im Foto; die Pilze waren stark durchnässt und eigentlich begrenzt fotogen. Mikroskopisch war die Sache klar. |

O. asterosporus ähnelt habituell in der Tat dem Winter-Rußnabeling, welcher ebenfalls deutlich durchscheinend geriefte, hygrophane, graubraune Hüte mit Trichterlings-Habitus aufweist. Dessen Stiele sind aber in der Regel kürzer, und das ganze Erscheinungsbild glänzender. Es lohnt sich also durchaus, ab und zu auch vermeintlich „undankbare“ Pilze wie solche mit banalem Trichterlings-Habitus mitzunehmen!

Pilz des Monats März 2025 – Estnische Gallertträne (Dacrymyces estonicus)

Diesen schönen persönlichen Erstfund verdanke ich der Tatsache, dass es auch bei pilzreichen Exkursionsfahrten immer wieder mal Tage gibt, an denen man wenig oder auch fast gar nichts Spannendes findet. Und so war ich offen für die Beprobung einer trockenen Gallertträne (die frisch aussehenden Fotos entstanden erst nach Wieder-Einweichen - Gallerttränen sind trockenresistend wie Schwindlinge) an einem toten Ast an einer absterbenden See-Kiefer (Pinus pinaster) – ein Fund, den ich an manchem anderen Tag nicht goutiert hätte. In den meisten Fällen hat man, wenn man sich die Mühe einer mikroskopischen Untersuchung macht, die häufige Zerfließende Gallertträne (Dacrymyces stillatus) in Händen – und so sah es für mich auch am Abend des 1. November 2024 aus. Hyphen ohne Schnallen sind ein Merkmal, das auch die häufige Art hat, und so machte ich mich schon etwas demotiviert auf die Suche nach Sporen.

|

| Estonische Gallertträne (Dacrymyces estonicus) am 01.11.2024 westlich von Marmelete (w. Monchique, Serra Monchique, Algarve, Portugal, 393 m NN, GPS: N37°18'35.09" W8°40'48.56"), an Zweigen in ca. 2 m Höhe an einzelner, junger und absterbender, noch stehender See-Kiefer (Pinus pinaster) an Weg durch Eucalyptus-Forst über Schiefer, leg., Katharina & Lothar Krieglsteiner, det., Fotos Lothar Krieglsteiner. Beachten Sie die trocken orangeroten, bei Feuchtigkeit (in diesem Falle nach Anfeuchten mit Leitungswasser) dottergelben, unregelmäßig fast becherartigen Fruchtkörper. Rein makroskopisch ist eine Unterscheidung von anderen Dacrymyces-Arten wie der häufigen D. stillatus sagen wir mal mutig. |

|

| Estonische Gallertträne (Dacrymyces estonicus) am 01.11.2024 westlich von Marmelete (w. Monchique, Serra Monchique, Algarve, Portugal, 393 m NN, GPS: N37°18'35.09" W8°40'48.56"), an Zweigen in ca. 2 m Höhe an einzelner, junger und absterbender, noch stehender See-Kiefer (Pinus pinaster) an Weg durch Eucalyptus-Forst über Schiefer, leg., Katharina & Lothar Krieglsteiner, det., Fotos Lothar Krieglsteiner. Beachten Sie die Septen ohne Schnallen (u.l.) sowie die großen, breiten und bei Reife 7-fach septierten Sporen (Präparationen in Kongorot-NH3). |

Und dann kam die Überraschung: die Sporen waren deutlich größer und breiter als für D. stillatus angegeben, und vor allem hatten die reifen von ihnen mehr Septen (Querwände) als diese Art, nämlich in der Regel 7 von ihnen (sofern das immer ganz genau auszumachen war). Die Bestimmung nach Jülich (1984: Kleine Kryptogamenflora IIb/1, 1. Teil) verlief dann auch ohne Umwege und problemlos zu D. estonicus, als Länder, in denen die Art nachgewiesen wurde, werden dort Deutschland (und die DDR), Estland (der Erstbeschreiber A. Raitviir, der die Art 1962 beschrieb, ist Este), Frankreich (Korsika), Großbritannien und Schweden angegeben. Auch aus der iberischen Halbinsel ist die Art bereits bekannt, zumindest aus dem Baskenland: auf der Website www.aranzadi.eus kann man die Art gut wieder erkennen: Dacrymyces estonicus | Aranzadi — Zientzia elkartea. Für Portugal liegt aber möglicherweise ein Erstnachweis vor.

Pilz des Monats Februar 2025 – Aufrechter Feuerschwamm, Steineichen-Feuerschwamm (Phellinus erectus, auch Fomitiporia erecta)

Wie der letzte, so ist auch dieser Pilz des Monats ein Fund aus Portugal, und ich kann Euch versichern, dass es mir nicht besonders schwer fallen würde, in den nächsten Jahren erst einmal nur Funde aus der Algarve vorzustellen. Unsere diesjährige Exkursionsfahrt, die wir als großen Luxus schon Ende Oktober begannen (normalerweise müssen freiberufliche Mykologen da noch Geld verdienen …), hat genau das erbracht, was wir uns erhofft hatten: einmal die frühe Saison in der Algarve zu erleben, mit (u.a. – natürlich gab es auch sonst eine ganze Menge …) zahlreichen Mykorrhizapilzen u.a. aus den Gruppen der Täublinge (da war wirklich „high noon“ – und daran habe ich noch etwas länger zu Kauen, wobei ich allerdings schon Hilfe habe), Röhrlinge und Wulstlinge; so haben wir in den ersten 10 Tagen immer wieder auch reichlich Kaiserlinge gesehen – eine Art, die ich natürlich schon kannte (aus Rumänien und Italien, bisher noch nicht im Freiland in Deutschland!) und die ich als zu langweilig erachte, um sie als Pilz des Monats vorzustellen (anders sieht das auf Facebook oder Instagram aus, und da hat Katharina die entsprechenden Wünsche auch durchaus bedient 😊.

Nun – warum zeige ich heute ausgerechnet einen Feuerschwamm, der ja nicht zu den genannten Pilzgruppen gehört und den wir auch sicher noch später im Jahr hätten finden können. Es liegt daran, dass die Verifikation der schon vermuteten Bestimmung gestern erfolgte, als ich dazu kam, den Fund zu mikroskopieren. Und was man sozusagen noch etwas Passendes im Arbeitsspeicher hat, warum dann lange überlegen, ob es noch etwas Besseres gäbe?

|

| Aufrechter Feuerschwamm, Steineichen-Feuerschwamm (Phellinus erectus alias Fomitiporia erecta) am 29.11.2024 westlich von São Brás de Alportel (ö. Loule, Portugal, Algarve - Gorjões de Baixo, Poço dos Ferreiros), 248 m NN, GPS: N37°8'56.14" W7°56'41.73", am Boden in Gebüsch mit Steineichen (Quercus ilex s.l.) in Macchia über Kalk, auf vergrabenen ca. 5 cm dicken Holzresten (Äste oder Wurzeln, senkrecht im Boden steckend) von Quercus, 2 kreiselförmig aufrechte Fruchtkörper, leg., det. Katharina & Lothar Krieglsteiner, Fotos Lothar Krieglsteiner - das erste Foto zeigt den größeren und wohl älteren Fruchtkörper (beachten Sie die grüne Farbe bzw. das Algen-Wachstum auf der Hut-Oberseite) originalgetreu im Boden steckend und den kleineren wohl jüngeren Fruchtkörper daneben gelegt. Nur ca. 1 m weiter an der "Mutter"-Steineiche war der Rotporige Feuerschwamm zu finden. |

|

| Aufrechter Feuerschwamm, Steineichen-Feuerschwamm (Phellinus erectus alias Fomitiporia erecta) am 29.11.2024 westlich von São Brás de Alportel (ö. Loule, Portugal, Algarve - Gorjões de Baixo, Poço dos Ferreiros), 248 m NN, GPS: N37°8'56.14" W7°56'41.73", am Boden in Gebüsch mit Steineichen (Quercus ilex s.l.) in Macchia über Kalk, auf vergrabenen ca. 5 cm dicken Holzresten (Äste oder Wurzeln, senkrecht im Boden steckend) von Quercus, 2 kreiselförmig aufrechte Fruchtkörper, leg., det. Katharina & Lothar Krieglsteiner, Fotos Lothar Krieglsteiner - die zweite Tafel zeigt im Foto oben den älteren Fruchtkörper am Boden liegend und den jüngeren Fruchtkörper originalgetreu im Boden steckend. Die Detail-Fotos unten (mit DNT Digital Mikroskop) zeigen die fein filzig behaarte Hut-Oberseite, die ein wichtiges Merkmal der Art(engruppe) ist. |

|

| Aufrechter Feuerschwamm, Steineichen-Feuerschwamm (Phellinus erectus alias Fomitiporia erecta) am 29.11.2024 westlich von São Brás de Alportel (ö. Loule, Portugal, Algarve - Gorjões de Baixo, Poço dos Ferreiros), 248 m NN, GPS: N37°8'56.14" W7°56'41.73", am Boden in Gebüsch mit Steineichen (Quercus ilex s.l.) in Macchia über Kalk, auf vergrabenen ca. 5 cm dicken Holzresten (Äste oder Wurzeln, senkrecht im Boden steckend) von Quercus, 2 kreiselförmig aufrechte Fruchtkörper, leg., det. Katharina & Lothar Krieglsteiner, Fotos Lothar Krieglsteiner - das dritte Foto zeigt die kleinen Poren im Detail (ca. 5-6 pro mmm). |

Schon am Fundort war mir der Pilz aufgefallen. Überall in der Algarve, auch in direkter Umgebung, ist der Rotporige Feuerschwamm (Phellinus torulosus alias Fuscoporia torulosa – auch ein schöner Pilz …) sehr häufig, an verschiedensten Wirtsbäumen (darunter Johannisbrotbaum bzw. Carob Ceratonia siliqua, aber auch vielen anderen Gehölzen einschließlich Kork- und Steineichen), und mein allererster Eindruck war, dass mein Fund auch nur eine etwas „verhockte“ Aufsammlung dieser Art sei. Aber schon gleich fiel mir die etwas raue Hutoberfläche auf, und auch der ganze Habitus war ganz anders als wir es sonst vom Rotporigen Feuerschwamm kennen – eine Tatsache, die man eventuell auf das außergewöhnliche Substrat, nämlich im Boden steckende Holzreste (kleinere Äste!) schieben könnte. Nun ja – ein wenig Blättern und Googeln brachte dann schon die Vermutung, dass es Phellinus erectus sein könnte, und gestern kam ich dann dazu, dies auch mikroskopisch zu erhärten. Mehr oder weniger jedenfalls, wie ich unten noch ausführen werde.

|

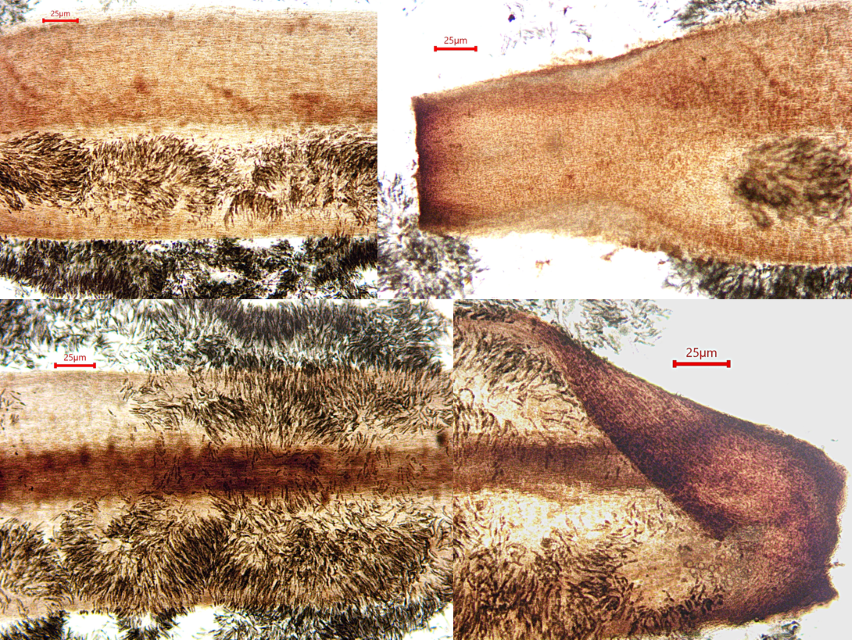

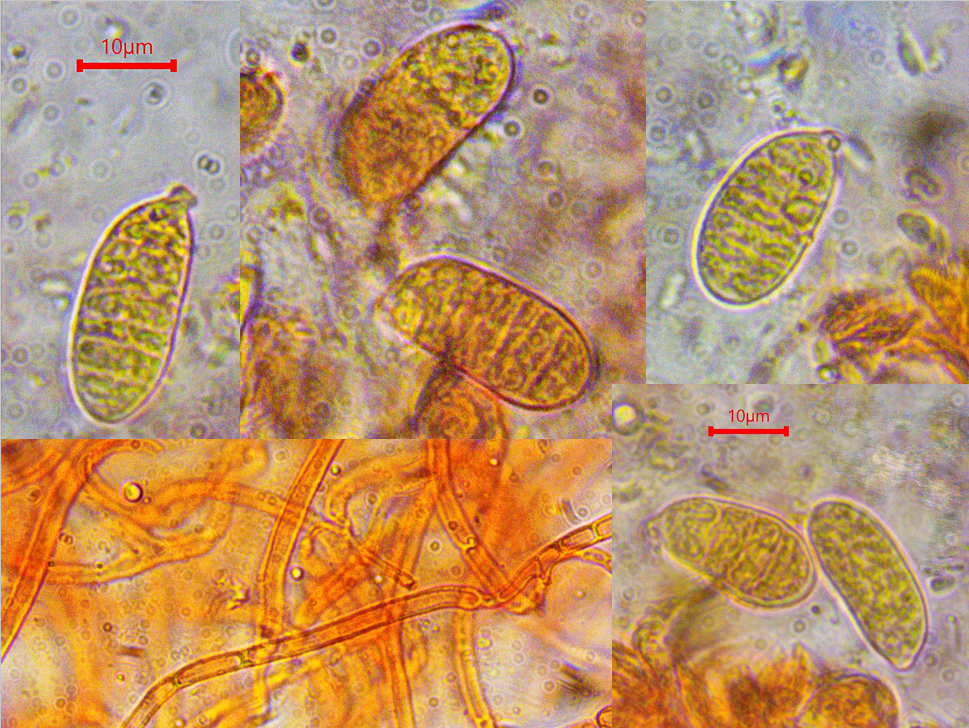

| Aufrechter Feuerschwamm, Steineichen-Feuerschwamm (Phellinus erectus alias Fomitiporia erecta) am 29.11.2024 westlich von São Brás de Alportel (ö. Loule, Portugal, Algarve - Gorjões de Baixo, Poço dos Ferreiros), 248 m NN, GPS: N37°8'56.14" W7°56'41.73", am Boden in Gebüsch mit Steineichen (Quercus ilex s.l.) in Macchia über Kalk, auf vergrabenen ca. 5 cm dicken Holzresten (Äste oder Wurzeln, senkrecht im Boden steckend) von Quercus, 2 kreiselförmig aufrechte Fruchtkörper, leg., det. Katharina & Lothar Krieglsteiner, Fotos Lothar Krieglsteiner - die erste mikroskopische Tafel zeigt hymeniale Setae. Ihre Anwesenheit ist ein wichtiges Bestimmungsmerkmal, auf der anderen Seite eigentlich ein Argument gegen die Zuordnung der Art zu Fomitiporia, die bei den anderen bekannten Arten (denken Sie an Eichen-, Tannen- oder auch Polsterförmigen Feuerschwamm) keine hymenialen Setae aufweist. |

|

| Aufrechter Feuerschwamm, Steineichen-Feuerschwamm (Phellinus erectus alias Fomitiporia erecta) am 29.11.2024 westlich von São Brás de Alportel (ö. Loule, Portugal, Algarve - Gorjões de Baixo, Poço dos Ferreiros), 248 m NN, GPS: N37°8'56.14" W7°56'41.73", am Boden in Gebüsch mit Steineichen (Quercus ilex s.l.) in Macchia über Kalk, auf vergrabenen ca. 5 cm dicken Holzresten (Äste oder Wurzeln, senkrecht im Boden steckend) von Quercus, 2 kreiselförmig aufrechte Fruchtkörper, leg., det. Katharina & Lothar Krieglsteiner, Fotos Lothar Krieglsteiner - die zweite mikroskopische Tafel zeigt die dickwandigen, runden bis breit ellipsoidischen Sporen, die im Wasser- oder Laugenpräparat (nahezu) hyalin (Foto ganz links oben sind, sich in Melzers Reagens (und sicher auch anderen jodhaltigen Reagentien) deutlich nach rotbraun verfärben, also dextrinoid sind. Noch geringe Dextrinoidität zeigen die unreif(er)en Sporen ganz unten rechts, die noch an der Basidie festhaften ("Tetrade"). Die Dextrinoidität der Sporen ist ein typisches Merkmal der Gattung Fomitiporia. |

|

| Aufrechter Feuerschwamm, Steineichen-Feuerschwamm (Phellinus erectus alias Fomitiporia erecta) am 29.11.2024 westlich von São Brás de Alportel (ö. Loule, Portugal, Algarve - Gorjões de Baixo, Poço dos Ferreiros), 248 m NN, GPS: N37°8'56.14" W7°56'41.73", am Boden in Gebüsch mit Steineichen (Quercus ilex s.l.) in Macchia über Kalk, auf vergrabenen ca. 5 cm dicken Holzresten (Äste oder Wurzeln, senkrecht im Boden steckend) von Quercus, 2 kreiselförmig aufrechte Fruchtkörper, leg., det. Katharina & Lothar Krieglsteiner, Fotos Lothar Krieglsteiner - hier noch Fotos von Hyphen der Röhren-Trama, diese sind mäßig dickwandig und braun. |

Die Gattung Fomitiporia wurde geschaffen, um die Gruppe der Feuerschwämme um den Eichen-Feuerschwamm (P. robustus bzw. F. robusta) zu umfassen, pileate Porlinge ohne hymeniale Setae und mit zunächst (fast) farblosen, dafür deutlich dextrinoiden (in Jodreagentien wie Melzers Reagens rötlichen) Sporen zu umfassen. Hinzu kamen mit der Gruppe um den Polsterförmigen Feuerschwamm (P. punctatus, F. punctata) auch resupinate Vertreter. Soweit so gut. Unser Fund, der offenbar molekular auch zu Fomitiporia gehört, hat jedenfalls – ein schönes Schlüssel- und Unterscheidungsmerkmal, neben durchaus schön dextrinoiden Sporen auch wunderbare und durchaus reichliche hymeniale Setae, eine Art besonders dickwandiger Zystiden. Insofern bleibt allein die Dextrinoidität für die Gattungsabgrenzung übrig, und offenbar ist nicht jeder der Meinung, dass Fomitiporia (und weitere Gattungen um Phellinus) abgespalten werden müssen (s.u.)

Die Bestimmung erschien mir zunächst nach Jülich (1984 – den hatte ich digital im Gegensatz zu den unten zitierten Büchern dabei) vorgenommen, ganz unproblematisch, nicht nur, weil der Schlüssel nach Beantwortung einiger Fragen ohne Schwierigkeiten zu P. erectus führte, sondern – nicht zuletzt – auch noch durch die fast wie die Faust aufs Auge passende ökologische Charakterisierung „auf kleinen Baumstümpfen von Quercus ilex, dicht am Boden“ erhärtet wurde. Zwar waren meine Substrate keine Stümpfe, der kreiselförmig aufrechte Habitus auf senkrecht eingegrabenen Ästen (oder eher Wurzelresten?) von Steineiche ließen schon ein „super, passt“ angebracht erscheinen. Zumindest ein klein wenig problematischer wird meine Zuordnung aber, wenn man Werke wie die von Bernicchia (2005, Fungi Europaei – ganz ähnlich ist die Problematik bei Ryvarden & Melo 2017: Poroid fungi of Europe)) benutzt. Auch bei Bernicchia lande ich noch schneller als bei Jülich bei einem Artenpaar mit P. erectus (ebenfalls in einer ungeteilten Feuerschwamm-Gattung). Dann kommt es aber noch auf die Sporengröße an, und mein Fund ist zwar arm an Sporen; deren Größe übersteigt aber kaum deutlich die 6 µm Länge. Und dann müsste ich meinen Fund als Phellinus rosmarini bestimmen, eine Art, die meist mit deutlich kleineren Fruchtkörpern und anderem Habitus angegeben wird (Sporen bei Bernicchia (6)6,5-7,5/(5)5,5-6,5 µm für P. erectus, aber 4,5-6,5/4,2-5,5 µm für P. rosmarinii, was deutlich besser zu meinem Fund passt – vergleichbare Werte auch bei Ryvarden & Melo). Das gefällt mir derzeit nicht, lasse mich aber gerne anders überzeugen. Beide Arten sind wohl nicht so extrem substratspezifisch – laut Bernicchia wächst P. erectus auf Quercus ilex und Arbutus (Erdbeerbaum), P. rosmarinii auf Rosmarinus, Rhamnus alaternus (Mittelmeer-Kreuzdorn), Cistus spec., Crataegus monogyna (Weißdorn), Ostrya carpinifolia (Hopfenbuche), Pistacia lentiscus, Arbutus unedo und Erica arborea, (Baum-Heide – Ryvarden & Melo sowie Rivoire (2020: Polypores de France et d`Europe) führen jeweils noch weitere Substrate übrigens auch für P. erectus an) also einer ganzen Reihe von Substraten. Warum nicht also P. rosmarinii auch an Eiche (was bisher niemand angibt)? So klar scheint die Unterscheidung aufgrund des Wirtes nicht zu sein.

Und wohl auch nicht bezüglich der Sporengröße. Rivoire (2020) lässt den Unterschied beider Arten hier gewaltig zusammen schrumpfen, und so darf der Verdacht aufkommen, dass es vielleicht nur eine einzige mediterrane Fomitiporia-Art mit hymenialen Setae gibt – die Maße sind laut Rivoire (der im Gegensatz zu den anderen Autoren die Gattung Fomitiporia aufrecht erhält) 5,2-5,9-6,6/4,7-5,4-6,1 für F. erecta sowie 5,0-5,8-6,6/4,4-5,1-5,9 für F. rosmarinii (von den kaum greifbaren Unterschieden abgesehen ist es eine Unsitte nicht nur dieses Buches, dass die Angaben der Sporengröße im Schlüssel nicht ganz identisch sind mit denen in der Artbeschreibung – diese hier auch zu zitieren verkneife ich mir allerdings).

Und so wurde mal wieder eine eigentlich unproblematisch wirkende Bestimmung zu einem Problemfall. Warum nur kommt mir das so furchtbar bekannt vor? Ich bleibe allerdings bei meinem Fund bei der Bestimmung Phellinus erectus, Aufrechter Feuerschwamm – schon wegen der makroskopisch so wunderbar passenden Erscheinung. Wer anderer Meinung ist, der trete vor!

Pilz des Monats Januar 2025 – Gras-Flämmling,(Gymnopilus flavus)

Wie der letzte Pilz des Monats stammt auch dieser von unserer neuesten Exkursionfahrt nach Portugal, wo er am vorletzten Tag als einer der letzten für uns besonders spannenden Pilzarten gefunden wurde. Der nur eine gefundene Fruchtkörper stellt für mich einen persönlichen Erstfund dar, obwohl die Art (wenn auch nur sehr selten) auch in Deutschland und Mitteleuropa vorkommt, allerdings nur an den wärmsten und xerothermsten Standorten.

Auch der Fundort an der Algarve deckt diese Funderwartung, und so war es nicht zuletzt der Standort, der mich an meinem ersten Eindruck „Schüppling? (ähnlich Pholiota lucifera)“ zweifeln und den einzelnen Pilz dokumentieren ließ. Unter dem Mikroskop war durch die ornamentierten Sporen eigentlich sofort klar, dass es sich um einen Flämmling handeln muss, und die kopfigen Cheilo- und auch Pleurozystiden passten dazu auch. Ein Artname wurde beim Schlüsseln durch die kleinen Sporen in Kombination mit dem Standort auch schnell gefunden – eine unproblematische und schnelle Bestimmung, wie sie nicht so ganz der Normalfall ist.

|

| Gras-Flämmling (Gymnopilus flavus) am 1.12.2024 östlich von Lagoa (Portugal, Algarve, Perches, Monte Alto, 60 m NN, GPS: N37°7'3.88" W8°23'42.97") in ungemähtem Gras in besonntem Bereich von Macchia über Kalk, 1 Frk. wohl auf Graswurzeln ansitzend |

|

| Gras-Flämmling (Gymnopilus flavus) am 1.12.2024 östlich von Lagoa (Portugal, Algarve, Perches, Monte Alto, 60 m NN, GPS: N37°7'3.88" W8°23'42.97") in ungemähtem Gras in besonntem Bereich von Macchia über Kalk, 1 Frk. wohl auf Graswurzeln ansitzend - die Cheilozystiden (in Kongorot) sind keulig bis etwas kopfig und typisch für Flämmlinge |

|

| Gras-Flämmling (Gymnopilus flavus) am 1.12.2024 östlich von Lagoa (Portugal, Algarve, Perches, Monte Alto, 60 m NN, GPS: N37°7'3.88" W8°23'42.97") in ungemähtem Gras in besonntem Bereich von Macchia über Kalk, 1 Frk. wohl auf Graswurzeln ansitzend - die für die Gattung kleinen Sporen sind typisch für die Art. Rechts unten: Pleurozystide mit gelbem Inhalt |

|

| Gras-Flämmling (Gymnopilus flavus) am 1.12.2024 östlich von Lagoa (Portugal, Algarve, Perches, Monte Alto, 60 m NN, GPS: N37°7'3.88" W8°23'42.97") in ungemähtem Gras in besonntem Bereich von Macchia über Kalk, 1 Frk. wohl auf Graswurzeln ansitzend - die Basidien sind 4-sporig. |

Für Mitteleuropa wird oft das Knäuelgras (Dactylis glomerata) als Substrat des auf Graswurzeln spezialisierten Saprobionten angegeben – dieser Wirt kommt an unserem Fundort in der Algarve nicht in Frage. Mit der Zuordnung der am Fundort wachsenden Gräser bin ich allerdings – schon gar angesichts der Tatsache, dass die Exkursion nicht zur Gräser-Blütezeit statt fand – überfordert. Der einzelne Fruchtkörper wuchs tief im Gras (ich fand ihn nur dadurch, dass ich daneben einen anderen bis dato noch ungeklärten Lamellenpilz photographierte und deshalb schon auf den Knien war) in einer offenen, besonnten Grasfläche inmitten einer Macchia über Kalkboden, nicht allzu weit entfernt von der Südküste und auf geringer Meereshöhe.